Par Pablo G. G.

En lien direct avec la matière sur Les femmes et la sociologie ayant marqué la première quinzaine d’octobre pour les étudiants en L2 de socio, ce classique de la littérature russe peut nous aider à mieux comprendre plusieurs concepts y étudiés.

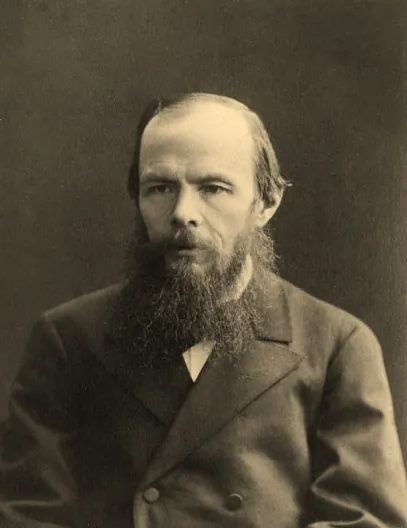

En 1849, Fiodor Dostoïevski (1821 – 1881) s’est fait arrêter et condamner à mort pour son appartenance au groupe de Petrochevski, adepte des principes du socialisme utopique. Finalement,

la peine capitale a été commuée en huit ans de travaux forcés en Sibérie, dont il n’a dû accomplir

que la moitié.

Comme le socialisme utopique qui a attiré dans un premier temps Dostoïevski, les courants

intellectuels nés en Europe occidentale ont eu, depuis le XVIIIe siècle, une grande résonance en

Russie. Des réformes de Catherine II aux postulats identitaires de l’ère Poutine – tantôt basés sur la

négation de l’européanité de la Russie, tantôt sur la revendication d’un héritage orthodoxe, tsariste

et communiste profondément européen –

, on remarque cette influence exprimée par l’accord ou

par la résistance, dans un processus de dialectique hégélienne qui n’est pas en tout cas l’objet de

cet article.

À partir de son expérience carcérale, la thématique de la déviance et ses auteurs va devenir le cœur de l’œuvre de Dostoïevski, notamment à travers des romans comme Souvenirs de la maison des morts (1862), Les Frères Karamazov (1879 à 1881) et, bien sûr, Crime et Châtiment, publié au long de l’année 1866 dans Le Messager russe.

Crime et Châtiment nous raconte l’histoire du double assassinat d’une vieille usurière de Saint-

Pétersbourg et de sa sœur par le protagoniste, Rodion Raskolnikov, étudiant en droit ayant quitté

l’université l’année précédente. Le fardeau que devient le crime commis dans la conscience de

Raskolnikov va le plonger dans un état d’esprit dominé par l’obsession de sa culpabilité et la peur

d’être pris par la justice. L’été pétersbourgeois, avec ses journées de chaleur étouffante et ses

nuits d’orages et de cauchemars, encadre l’action vertigineuse et angoissante de ce roman.

Cependant, Crime et Châtiment semble parfois adopter une structure chorale, le jeune criminel ne

restant pas du tout le seul personnage important. Raskolnikov est entouré de femmes qui jouent

un rôle essentiel aussi bien dans la configuration que dans la résolution de son conflit. Dans ce

sens, l’un des mobiles du crime est le plan de sa sœur Dounietchka et de sa mère, Pulchérie, de

sauver le protagoniste de la précarité économique en concertant un mariage entre Dounietchka

et le petit bourgeois arriviste Luzhin, qu’elle n’aime pas. Indigné, Raskolnivok considère que,

même si socialement accepté, un tel mariage serait équivalent à la prostitution qu’exerce Sonia,

fille de Marmeladov, l’une de ses connaissances plongé dans l’alcoolisme. La volonté d’empêcher

cette infamie amènera Raskolnikov à réaliser son projet de tuer l’usurière pour voler chez elle.

Paradoxalement, le plus important des personnages féminins finira par être Sonia, exemple parfait de déviante dans une société où la prostitution féminine était assimilée à la délinquance masculine (1). Elle sera la personne choisie par Raskolnikov pour lui confesser son crime, et elle, à la fois, encouragera le protagoniste à se livrer aux autorités, avec l’admonestation de sa clairvoyance éthique, mais surtout avec l’amour inconditionnel dont elle fera preuve à son égard. Cette parabole propose un intéressant débat sur les rôles de la virginité, du mariage ou de la prostitution dans le classement social des femmes, et met en question les valeurs de la société russe du XIXe siècle. De même, ces trois femmes proches de Raskolnikov (sa sœur Dounietchka, sa mère Pulchérie et Sonia) peuvent être considérées en référence aux femmes des Évangiles

chez un Dostoïevski s’étant détourné du socialisme

utopique vers l’Orthodoxie, et ont été comparées

également aux personnages féminins dans Les Misérables (2).

Le cas de la belle-mère de Sonia, obsédée par son

origine censément aristocratique malgré sa situation de

pauvreté extrême, est aussi un bel exemple de l’effectivité

des mécanismes de contrôle social chez quelqu’un. Vers la

fin de sa vie, abandonnée à son sort par la société et par

l’État, elle dira : « Nous irons tous les jours nous placer

sous ses fenêtres et quand l’empereur passera, je me

jetterai à ses genoux et je lui montrerai mes enfants.

“Défends-nous, sire !” dirai-je. Il est le père des orphelins

et il est miséricordieux, vous verrez, il nous protègera (3) » (4). Est-il possible d’imaginer une victoire majeure des apparences sur la réalité, de la soumission sur la rage, des institutions sur l’individu ?

Pour conclure, on ressent tout au long du roman l’étouffement produit par la convergence entre les mœurs d’une société encore traditionnelle et le pouvoir d’un État déjà modernisé, voire totalitaire : l’impossibilité de l’individu d’aller nulle part est le « pathos » de l’œuvre (5), comme on le voit dans le dialogue entre Raskolnikov et Marmeladov. Les interrogatoires menés par le juge d’instruction, qui torture psychologiquement l’assassin afin qu’il s’auto-inculpe, ont eu une énorme influence sur la littérature d’écrivains ultérieures comme Kafka, et semblent d’être une parabole de ce que Foucault définira plus de 100 ans après : que le processus amenant à la confession du coupable ne se limite pas à la recherche de la vérité, mais qu’il est aussi la bataille, voire la victoire d’un adversaire – l’État – sur l’autre – l’individu déviant –(6).

1. Cf. C. Lombroso, La femme criminelle et la prostituée, 1896, et les études de l’école italienne d’anthropologie criminelle.

2. Cf. Nathalie Babel Brown, Hugo and Dostoevsky, Ardis/Ann Arbor, 1978.

3. F. Dostoyevski, II, p. 351 Crime et châtiment, Gallimard, 1950.

4. Lire cet extrait peut aussi nous faire penser à l’œuvre de Marc Bloch sur Les Rois thaumaturges, Gallimard, 1983. L’attribution d’un pouvoir guérisseur à la figure du monarque, même si bien avant disparue en Europe occidentale, pourrait-elle avoir survécu dans la tradition russe jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle ?

5. N. Ujánova, introduction à l’édition en espagnol de Les frères Karamazov, Cátedra, 2006.

6. M. Foucault, Surveiller et punir, p. 52, Ed. Gallimard, 1975.