Par Fanny Rigoni Bertrand

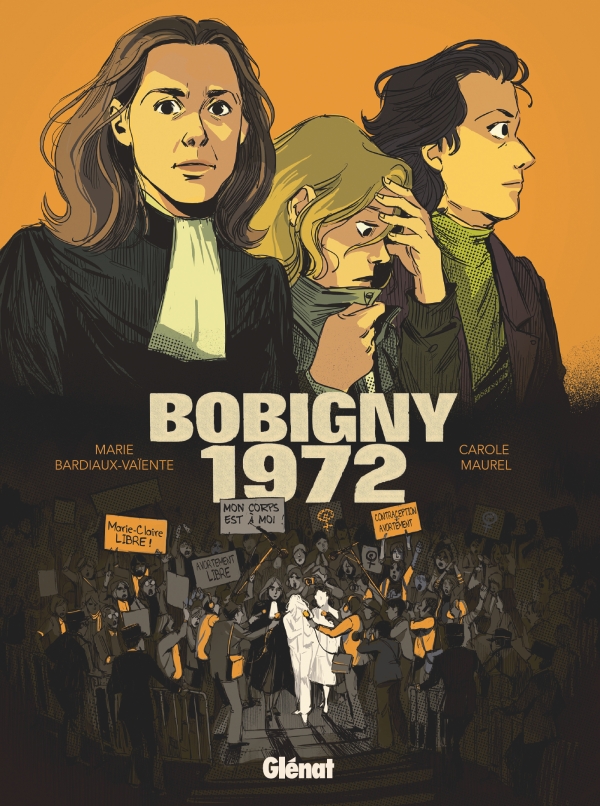

Le roman graphique Bobigny 1972 (2024), écrit par Marie Bardiaux-Vaïente et dessiné par Carole Maurel, revient sur le procès historique qui a permis la légalisation de l’avortement en France par la loi Veil en 1975.

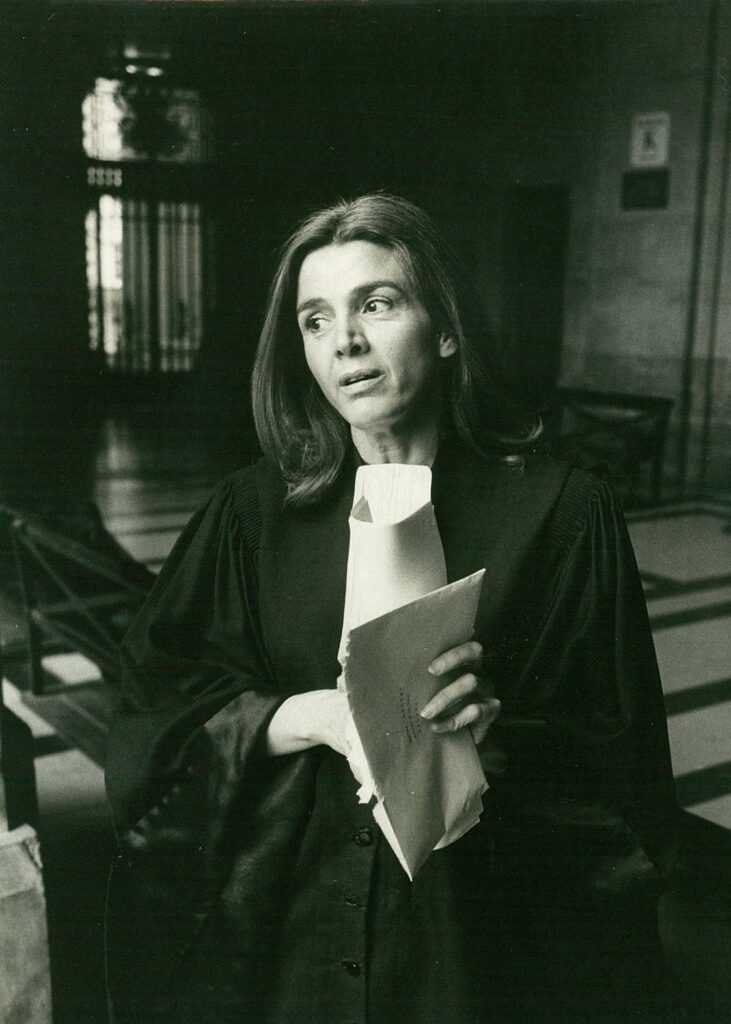

Cette affaire commence lorsque Marie-Claire Chevalier, enceinte à la suite d’un viol et seulement âgée de 16 ans, est dénoncée par son propre agresseur pour avoir avorté. Sa mère qui a tout mis en œuvre pour lui venir en aide, ainsi que des femmes ayant pris part aux événements, comparaissent elles aussi devant la justice, pour complicité. Gisèle Halimi, célèbre avocate féministe et anti-raciste, fait de ce procès tristement banal, l’un des plus grands procès historiques. Elle ne défend plus une jeune femme « coupable » d’avortement, elle attaque les lois et politiques

anti-avortement. Les accusées sont soutenues par de nombreuses personnalités publiques (actrices, intellectuelles, journalistes…), et le procès permet d’entendre plusieurs témoignages dont ceux de Delphine Seyrig et de Simone de Beauvoir. À la suite de l’affaire, la loi Veil est promulguée le 17 janvier 1975. Préparée par Simone Veil (alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing), elle dépénalise l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

En s’investissant dans la lutte féministe et en faisant de ce procès une affaire médiatique, Gisèle Halimi a grandement contribué à la dépénalisation de l’avortement ainsi qu’à l’avancée des droits des femmes. En 1971, elle signe le manifeste des 343, pétition appelant à la légalisation de l’avortement, dans lequel 343 femmes affirment “je me suis fait avorter” (ce qui les expose alors à des poursuites pénales). Dans le même temps, Gisèle Halimi participe à la création de l’association “Choisir la cause femmes” qui revendique plus de droits pour les femmes. Avocate remarquable et militante, elle a défendu dans les années 50 des militants de l’indépendance de l’Algérie (dont Djamila Boupacha, accusée de tentative d’assassinat puis violée et torturée par des soldats français). Plus tard, elle défend également deux victimes d’un viol collectif. Le procès est médiatisé et il contribue à la reconnaissance du viol comme un crime et non plus comme un délit. Ainsi, le fait de médiatiser certains procès amène à des transformations et avancées sociales.

Marie-Claire, portée par sa mère et par son avocate, est devenue un symbole pour toute une génération, et plus généralement, pour toutes les femmes qui subissent diverses injustices et qui ne sont pas libres de disposer de leur propre corps.

Cet ouvrage retrace magnifiquement cet édifiant plaidoyer pour la liberté et l’émancipation des femmes !